南梢流淌的运河,温秀静谧的杨柳青古镇,连地拔起的117大厦,是西青跨越古今、相映相融的惊人图貌。城市化的加速发展下,美丽背后也正在堆砌着一座由垃圾建构的“围城“。垃圾是城市发展的附属物,“垃圾围城、垃圾围村”现象已是不争的事实,并逐渐地演化为一种环境保护之殇,从某种角度来说,我们都正在遭遇、感受“垃圾围城”之痛,而拆掉这座“城“,是我们每个人义不容辞的责任与使命。

垃圾并不可怕,因为每一件垃圾在被抛掷之前都曾奉献过价值,但是在当今资源稀缺,着重推进城市环境发展的时代背景下,成堆未分类的垃圾却意味着的是对资源的浪费,对环境的污染。然而,垃圾只不过是被放错的资源,只要能够进以合理区分、归类并进行循环利用,便能创造出超越其自身的更多价值,这种“垃圾有用观“对我们学生的教育引导意义自然也是莫大的。垃圾分类的意义,众人皆知,但实际生活中,垃圾桶却被自动”屏蔽“,马路上飞舞的白色纸片,路边上吃剩的外卖,草丛中的瓶瓶罐罐,这些被放错了的“资源”已是司空见惯。人们不是不愿意垃圾分类,而是不知道如何进行有效垃圾分类,对于垃圾具体怎么分,缺乏指导和规范,大都是知其然不知其所以然。而校园,作为知识传播的主体,是垃圾分类全面推广的重要阵地,通过学校教育,孩子们将垃圾分类的知识和理念内化于心,践之于行,让垃圾分类成为日常之举。让孩子们的小手带动家长们的大手,于是,孩子、家庭、社区,就构成了垃圾分类的社会面。

如何在校园推进垃圾分类,我认为有以下几种尝试:

首先,将垃圾分类知识纳入校本课程,利用校本课程、班会等时间向全校师生讲解垃圾分类知识。并将垃圾分类教育纳入学科教学中,各学科利用垃圾分类读本,学习垃圾分类知识,让垃圾分类环保理念植入学生心中,培养垃圾分类的意识,不断提升学生的文明素养。延伸开展垃圾分类二课堂,介绍垃圾分类对保护环境和废弃物再利用的意义,并伴以“小手教大手”的任务课堂,让学生做起“垃圾分类”的小老师小卫士,将垃圾分类的知识与理念带入家庭,带入社区,充分发挥孩子的辐射带动作用,用实践积极参与到生活中的垃圾分类。

其次,针对校园活动,可设立“垃圾绿色银行”,将“垃圾”作为一种虚拟货币,以班级为单位,对完成各项垃圾分类任务的班级进行奖励兑换,并结合垃圾分类知识进行有奖竞猜活动,发放“绿色信用”积分,积分累加可获得相应奖励和荣誉。通过这种激励的手段,大大提高了孩子们参与垃圾分类活动的积极性,并使分类工作切实落到实处。

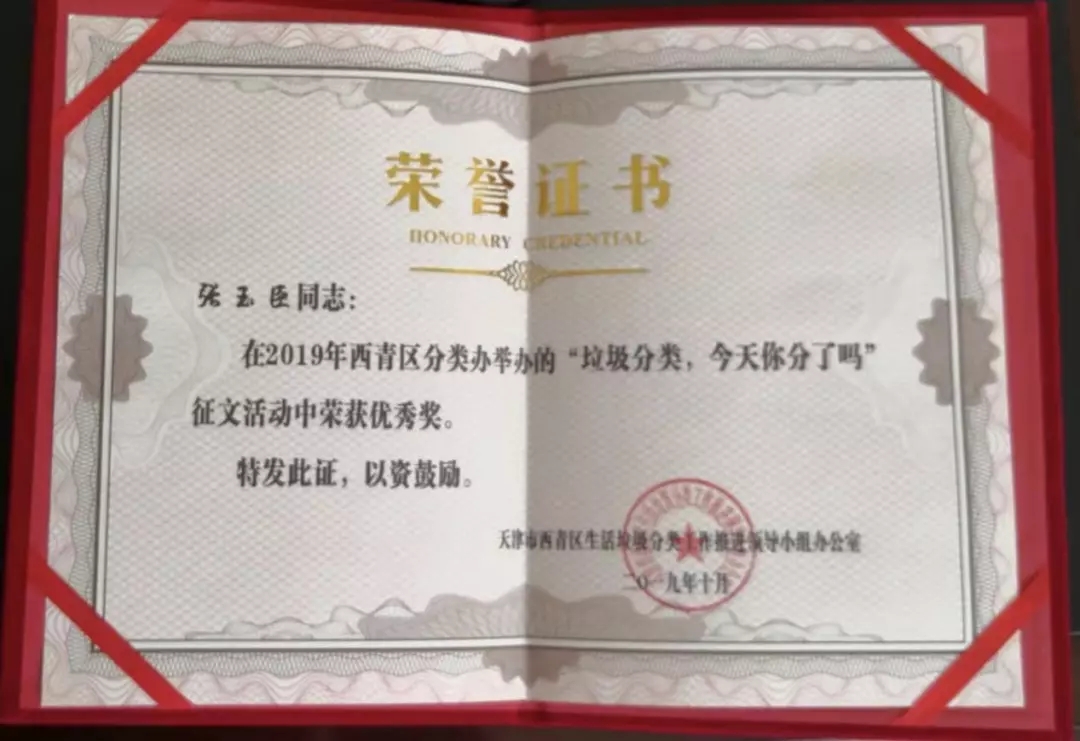

除此之外,还可以开展传统的演讲比赛,征文比赛等环保主题竞赛活动,针对校园氛围的营造,可在显示屏上循环播放垃圾分类宣传片,在课余时间通过教室多媒体播放相关环保纪录片,或是设立“垃圾分类文化周”等活动,潜移默化地对学生进行渗透与影响。

垃圾分类是一种生活习惯,让孩子从小养成好习惯,就是系好人生的第一颗扣子。且不说孩子是未来的主人,孩子的背后是家庭,更多的孩子学会垃圾分类,必能带动更多家庭以及社会参与这一行动。教会人们如何垃圾分类,需要在全社会普及垃圾分类知识,更须从源头抓起,从学校抓起,从娃娃抓起。提高中小学生对分类知识的学习主动性,使他们从小做起,从自身做起,从小事做起,成为垃圾分类的宣传者、践行者,进而提高全社会“垃圾分类”的意识。垃圾分类今势在必行,让学校教育助力我和谐西青更青,更美!

|